食品物流が直面する5つの課題と解決策を提案!持続可能な物流実現のポイントを紹介

ECの台頭やドライバー不足、新たな法規制などにより、物流業界は大きな転換期を迎えています。

とりわけ食品物流は、安定供給の確保や持続可能な運営など、多くの課題を抱える分野です。「今後も安定した配送を維持するにはどうするか?」と悩む企業も少なくありません。

本記事では、食品物流が直面する5つの主要課題を解説し、解決策の一つとして「物流アウトソーシング」の活用について紹介します。

食品物流に関わるお悩みは「ミナモト倉庫」へお気軽にご相談ください

。

(まずは問い合わせてみる)

食品物流の5つの課題

食品物流を取り巻く環境は日々変化しています。ここでは食品物流が抱える「5つの課題」について紹介します。

1.EC市場の拡大による食品物流の複雑化

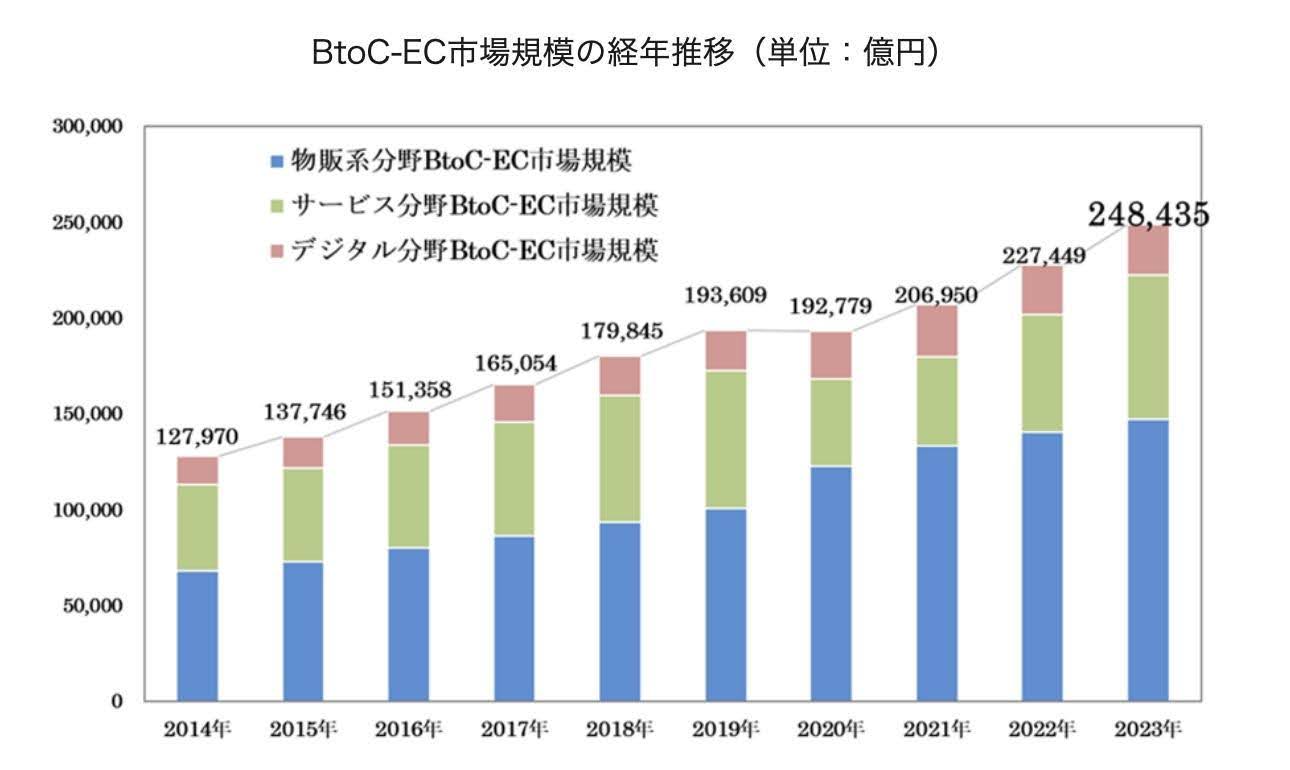

EC市場は拡大を続けており、2023年の日本国内BtoC-EC市場規模は24.8兆円(前年比9.23%増)に達しました。

引用元:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」

これにともない、従来の大量一括配送から、個人向けの小口・多頻度輸送へとシフトし、物流の負担が増大しています。倉庫では多品種・小ロット管理、仕分け、ピッキング作業などの負荷が増し、コスト上昇や業務効率化の必要性が高まっています。

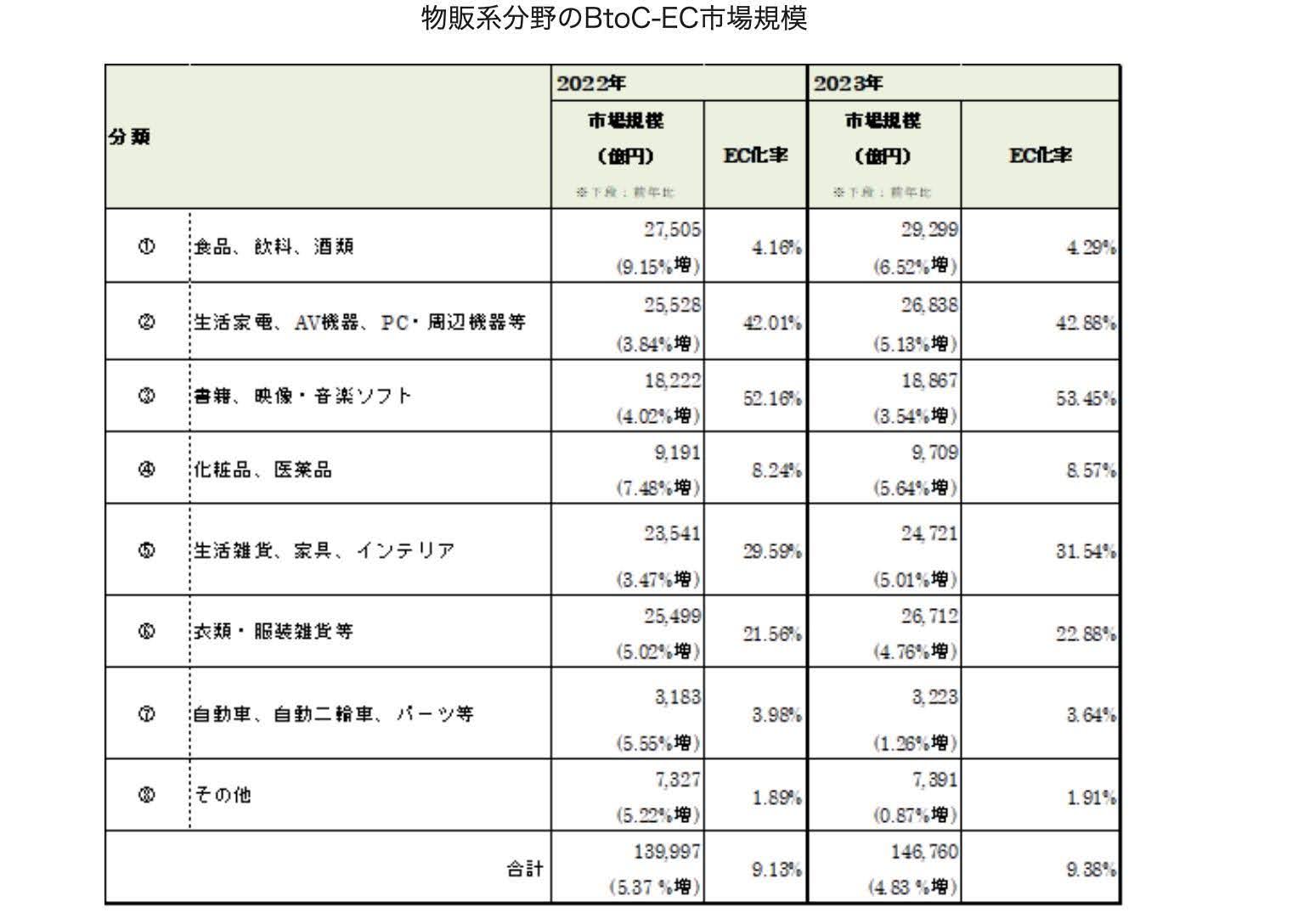

ただし2023年のデータによれば、食品分野のEC化率は食品・飲料・酒類が4.29%と、他分野に比べて低い水準です。

引用元:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」

このデータを見ると、食品物流への影響は少ないように感じるかもしれません。しかし、EC市場全体の拡大が物流業界全体の負担を押し上げ、食品物流にも影響を及ぼしているのが実態です。

2.物流2024年問題

「物流2024年問題」とは、2024年4月からのトラックドライバーの労働時間規制により生じている新たな課題です。ドライバーの時間外労働が年間960時間に制限され、輸送能力の低下が深刻化しています。

食品物流では、鮮度維持のために迅速な配送が不可欠です。しかし、輸送の遅延やリードタイムの長期化により、品質劣化や食品ロスの増加につながるリスクが高まります。

この課題に対応するため、以下の対策が求められます。

・配送計画の最適化

・物流拠点の分散

・荷待ち・積み込み時間の短縮(荷主と輸送者のスムーズな連携)

物流2024年問題により食品の安定供給を維持するためには、従来以上に物流の効率化が不可欠です。

なお、法規制の詳細については以下のページでご確認いただけます。

3. 深刻化する人材不足

物流業界では少子高齢化による労働人口の減少や、物流業務の厳しさに対する賃金の低さが影響し、新たな担い手の確保が難しい状況です。加えて、2024年問題による労働時間規制が追い討ちとなり、人材不足の深刻化が懸念されています。

今後、トラックドライバーや倉庫作業員の不足により、輸送能力の低下、配送の遅延、業務負担の増加といった問題がより顕著になるでしょう。食品物流の安定運営を維持するため、デジタル技術を取り入れた業務効率化や、アウトソーシングの活用など新たな取り組みが個々の企業に求められています。

4.食品ロス削減

物流業界では食品ロスの削減が重要な課題となっています。主な原因は品質劣化による販売不可であり、適切な管理がされないと多くの食品が廃棄されてしまいます。

食品の保管には適切な温度管理が不可欠です。管理が不十分だと品質が低下し、販売可能期間が短縮されて食品ロスが増え、経済的損失や環境負荷の拡大につながります。

さらに、入出荷計画の不備による過剰在庫も食品ロスの要因です。過不足のない在庫数を維持するためには、デジタルツールを活用した高精度な計画が欠かせません。

適切な温度管理の徹底とデジタル技術による在庫管理により、食品ロスを効果的に抑制する取り組みが求められます。

5.トレーサビリティの確立

トレーサビリティとは生産・流通・販売の各段階を記録し、食品の流れを追跡できる仕組みです。

産地から小売店までの物流経路を明確にすることで、品質管理が徹底され、食品事故のリスクが低減します。

しかし、トレーサビリティの確立には専門的な知見が必要であり、自前の物流での導入が難しいケースも少なくありません。そのため、必要に応じて専門性を持つ企業へのアウトソーシングを活用することも有効な手段の一つです。

食品トレーサビリティに関わるお悩みは「ミナモト倉庫」へお気軽にご相談ください

。

(まずは問い合わせてみる)

食品物流の特徴

食品は、輸送方法や保管の面で他の商品とは異なる物流特性を持っており、これを正確に理解することが課題解決に直結します。ここでは、食品物流の主要な特徴について詳しく解説します。

品質の維持・管理が必要

食品の鮮度を保つには適切な品質の維持・管理が不可欠です。特に食品ごとに適した温度帯での管理が重要であり、大きく4種類に分けられます。

食品の適切な温度管理

| 温度帯 | 温度範囲(目安) | 特長 | 適した食品 |

| 常温 | 15℃~30℃ | 特殊な冷却や加温が不要な食品向け。直射日光や高温に注意。 | 缶詰、レトルト食品、スナック菓子、飲料、非常食 |

| 定温(低温) | 5℃~15℃ | 常温と冷蔵の中間。品質や風味を維持。 | チョコレート、ワイン、ビール |

| 冷蔵 | -5℃~5℃ | 細菌の繁殖を抑制し、品質を維持。 | 乳製品、生鮮食品(野菜・果物・精肉・鮮魚)、漬物、豆腐 |

| 冷凍 | -15℃以下 | 食品の腐敗を防ぐ。温度変化の管理が重要。 | 冷凍食品、アイスクリーム |

食品物流では、わずかな温度変化が品質に大きく影響を与えるため、徹底した温度管理を求められます。

迅速な対応が求められる

迅速な対応は物流業界全体に求められる要素ですが、食品物流では特に重要視されます。品質維持のために、日付管理や時間管理が厳格に求められるためです。

たとえば、店舗に納品される商品に消費期限間近のものが含まれていると、荷主の信用問題につながります。特に生鮮食品は消費期限が明記されていなくても、鮮度が急速に低下するため、できるかぎり迅速な配送が必要です。

また物流のリードタイムを短縮することで、より鮮度の高い食品を消費者に提供でき、満足度の向上にもつながります。こうした観点から、迅速な配送体制の整備は食品物流の根幹を支える重要な要素です。

コスト管理がシビア

食品は少量多頻度配送が求められるため、物流コストが割高になりやすい傾向にあります。家電やアパレルのようにまとめて配送できる商品とは異なり、品質管理が必要な食品は、多品種・小ロットで頻繁に配送するケースが多いためです。配送回数が増えるほど、コストも上昇します。

さらに食品は単価が低いため、物流コストの割合が相対的に高くなります。たとえば、食品メーカーや小売業にとって、500円の食品に100円の物流コストがかかれば、コスト負担は重くなります。負担が増えれば価格を引き上げざるをえず、最終的には消費者にも影響が及んでしまうのです。

物価高騰が深刻化するなか、食品物流に関わる企業には、物流コストの最適化がこれまで以上に求められています。

食品物流の課題解決策:物流アウトソーシングの利用

本記事では食品物流が市場環境の変化や人材不足、環境負荷など、多くの課題を抱えていることをお伝えしました。その解決策の一つとして、物流企業との協業によるアウトソーシングが有効です。

物流企業と荷主が相互に協力し、サプライチェーン全体の最適化を図ることで、持続可能な物流体制の確立につながり、物流2024年問題や環境負荷削減などの諸課題にも対応が可能になります。

また単なる業務委託ではなく、パートナーシップを構築し、共に最適な物流体制を築ける点も大きなメリットです。物流企業の専門的なノウハウを知ることで、業務の効率化だけでなく、企業成長の機会にもなります。

物流アウトソーシングを戦略的に活用することで、物流の最適化と企業競争力の向上につながる点は大きなメリットです。なお食品物流アウトソーシングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

(食品物流アウトソーシングの記事へ)

食品物流アウトソーシングを利用する3つのメリット

食品物流アウトソーシングを利用する主なメリットは以下の3つです。

1.物流コストを削減できる

物流アウトソーシングを活用すれば、物流コストの大幅な削減が可能です。

食品物流では、温度管理や品質維持のための設備投資が不可欠ですが、倉庫や輸送設備、在庫管理システムの導入には多額のコストがかかります。さらに、自社運営では繁忙期の対応が難しく、閑散期には余剰コストが発生しやすいため、非効率になりがちです。

物流企業にアウトソーシングすれば、委託先の設備やノウハウを活用できるだけでなく、需要に応じたコストコントロールが可能になります。また、複数企業の物流を統合するスケールメリットを活かせば、輸送コストの圧縮も期待できるのです。

このように物流業務をアウトソーシングすることで、食品物流における効率的なコスト管理を実現できます。

2.人材不足の解消と安定した物流運営

物流業界では人手不足が深刻化しており、2024年問題による労働時間規制の影響で、トラックドライバーの確保が一層困難になっています。こうした状況のなか、食品物流を自社運営する場合、専任の人材を確保するのは一層困難になるでしょう。

その点、物流業務をアウトソーシングすれば、委託先の人材を活用できるため、人手不足を解消し、安定した物流運営を実現できます。また、物流人材の採用や育成の負担が不要になり、自社の人材をコア業務に集中させることも可能です。

3.リードタイムの短縮と食品ロス削減

食品物流では、リードタイムの長期化が品質劣化や食品ロスの増加を招くため、迅速な配送体制が不可欠です。

その点、物流アウトソーシングを活用し、最新のシステム(WMS・TMSなど)を導入した物流会社と提携すれば、在庫管理やピッキング、配送スピードを向上させられるため、リードタイムの短縮につながります。

また複数の物流拠点を活用した配送ネットワークを構築できる場合もあり、納品がスムーズに進む点も強みです。このように、物流アウトソーシングを導入すれば、効率的な配送網と高度な在庫管理を実現し、食品の鮮度維持とロス削減を両立できます。

食品物流の課題とミナモト倉庫の提案する解決策

食品物流は人手不足や物流コストの増大など、多くの課題に直面しています。ミナモト倉庫は、これらの課題に対応する高品質な物流ソリューションを提供し、食品業界の物流最適化に貢献できる物流アウトソーシング企業です。

ここでは、ミナモト倉庫が持つ強みについて解説します。

食品物流に関わるお悩みは「ミナモト倉庫」へお気軽にご相談ください

。

(まずは問い合わせてみる)

1.消費地と製造地をつなぐ最適な立地と充実した設備

食品物流では鮮度維持が不可欠であり、長距離輸送や配送遅延は品質劣化につながります。そのため物流拠点の戦略的配置が重要です。ミナモト倉庫は、首都圏(埼玉・栃木)に営業倉庫を展開し、消費地と製造地を効率的につなぐ物流拠点を提供しています。

また、常温倉庫と定温倉庫(5℃~常温)を同じ敷地内に完備しており、常温と定温の2種類の商品を一括管理できるため、在庫管理がスムーズになります。温度帯ごとに保管拠点を分ける必要がないことで、物流の効率化とコスト削減にも貢献します。

定温倉庫を完備している企業は少なく、必要とするお客様から高い評価をいただいています。最適な物流環境を整え、食品の品質維持と物流コストの最適化を実現します。

2.高品質な商品管理体制で食品ロスを削減

物流のデジタル化が進んでいない企業では、品質管理の不備や誤出荷による食品ロスのリスクが高まります。一方、ミナモト倉庫では「物流品質は人が支える」という理念を掲げ、従業員教育を徹底し、ミスの未然防止に取り組んでいます。

さらに、物流管理システム(WMS)や検品システムを導入し、正確な入出庫管理を実現。多重チェック体制の確立により、ヒューマンエラーを最小限に抑えています。

最新の物流システムと高品質な管理体制により、安全かつ効率的な食品物流を実現します。

3.人手不足を補い、柔軟な物流対応を実現

物流業界では、2024年問題による労働時間規制の影響で、人手不足が加速しています。自社運営では、人材の確保・教育・管理の負担が増し、急な物流変動への対応が困難になります。

ミナモト倉庫では、専任の担当者があなたの企業の物流業務を迅速かつ柔軟にサポートします。たとえばオンライン会議システムの『Zoom』を使ったリモート対応を活用し、流通加工や商品管理の調整もリアルタイムで対応できる点は大きな強みです。

持続的な物流運営を実現するため、ぜひミナモト倉庫の物流ソリューションをご活用ください。

まとめ

食品物流は、市場の変化や人口減少、環境への配慮などに伴い多くの課題に直面しています。しかし、これらの課題は、適切な物流戦略を取ることで解決が可能です。

その一案が物流アウトソーシングの活用です。食品物流の分野に専門性を持つ企業のアウトソーシングを活用することで、人材不足やリードタイムの短縮、コスト管理などを一度に実現できます。

業界の変化に対応し、持続可能な物流を実現するためには、今すぐ具体的な対策を講じることが重要です。課題解決のための一歩として、自社の物流体制を見直し、最適なソリューションを検討してみてはいかがでしょうか。

食品物流のアウトソーシングを活用しませんか。お客様の状況に合わせてお見積もりいたします。

(今すぐお見積もり)